Mit 87 Jahren erinnert Juan Carlos I. aus seinem Ruhestand in Abu Dhabi daran, dass die spanische Krone „vollständig“ auf ihm ruht, wie es in der Verfassung heißt, und beansprucht sein demokratisches „Erbe“ für Spanien, ein Land, das er vermisst und in das er gerne zurückkehren würde, wenn sich die parlamentarische Monarchie zum fünfzigsten Mal jährt.

„Vergiss nicht, dass du ein politisches System erbst, das ich geschaffen habe. Du kannst mich auf persönlicher und finanzieller Ebene ausschließen, aber du kannst das institutionelle Erbe, auf dem du ruhst, nicht ablehnen. Zwischen uns beiden liegt nur ein Schritt“, sagte Juan Carlos I. zu seinem Sohn Felipe VI., als dieser ihm seine jährliche Zuwendung entzog und vor einem Notar auf sein Erbe und auch auf das seiner Töchter verzichtete.

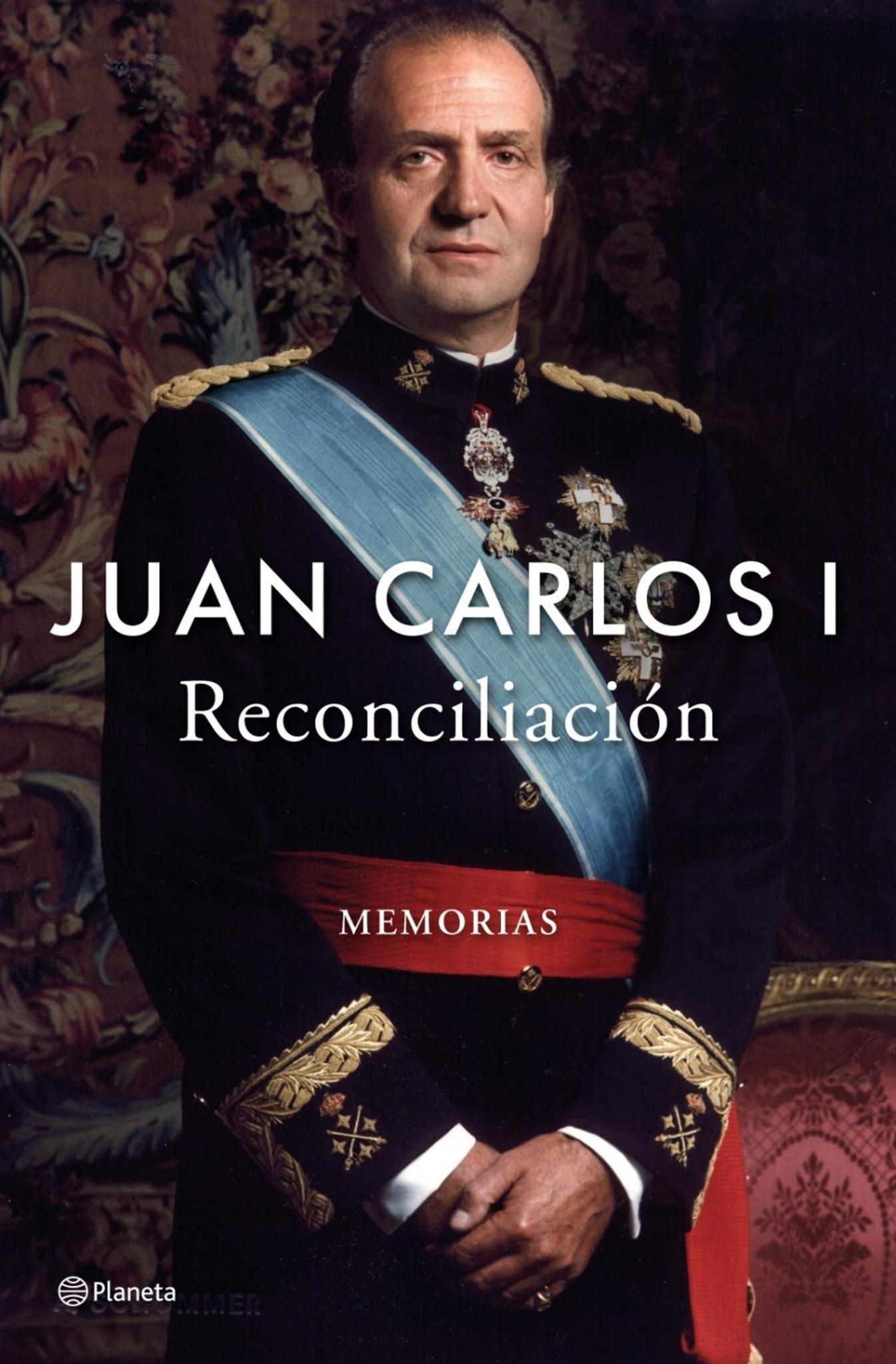

Dies ist einer der Momente, die er in seinem Buch „Reconciliación“ (Versöhnung) offenbart, das am Mittwoch (05.11.2025) in Frankreich erscheint und in dem er sein Leben seit seiner Geburt am 5. Januar 1938 im Exil in Rom Revue passieren lässt.

Das 512 Seiten starke Werk ist seiner Familie – mit Ausnahme von Königin Letizia – und all denen gewidmet, die ihn beim Übergang zur Demokratie begleitet haben. Es wurde vom Verlag Stock herausgegeben und ist in der Ich-Form geschrieben.

In der Einleitung erklärt er seine Entscheidung, seine Memoiren zu schreiben, weil er das Gefühl hat, dass man ihm seine Geschichte „gestohlen” habe. Und obwohl er zugibt, dass er „Fehler” begangen hat und kein „Heiliger” ist, verteidigt er sein demokratisches Vermächtnis an ein Land, in das er im Alter von nur 10 Jahren kam, um unter der Vormundschaft Francos aufzuwachsen, für den er eine gewisse Sympathie nicht verhehlt.

Harmonische Beziehung zu seinem Sohn und Aufbau von Beziehungen zu seinen Erben.

„Ich hoffe vor allem, solange ich lebe, einen ruhigen Ruhestand zu haben, wieder eine harmonische Beziehung zu meinem Sohn aufzubauen und vor allem nach Spanien, in meine Heimat, zurückzukehren”, schreibt der Monarch in seinem Buch, in dem er die Entfremdung von Felipe VI. auf Druck seitens der Regierung zurückführt.

Der Monarch hätte gerne „privilegierte Beziehungen“ zu seinen Erben Leonor und Sofía geknüpft, da weder er noch die Königinmutter eine Beziehung zu ihnen aufbauen konnten, wie sie es mit ihren anderen Enkelkindern getan haben.

Über Königin Letizia merkt er an, dass ihr Eintritt in die königliche Familie „nicht zum Zusammenhalt“ der familiären Beziehungen beigetragen habe.

„Nichts kann jemals meine tiefen Gefühle für meine Frau Sofi, meine Königin, auslöschen”, versichert der emeritierte König und bedauert „bitter”, dass sie ihn nicht in Abu Dhabi besucht hat, was er auf den möglichen Wunsch zurückführt, „ihren Sohn nicht zu verärgern”.

„Ich habe trotz meiner Ungeschicklichkeit alles getan, um für ihr Wohlergehen und ihren Komfort zu sorgen“, sagt er auch über die emeritierte Monarchin, von der er versichert, dass sie einen „wohlverdienten“ Platz in der Geschichte Spaniens einnehmen werde, so wie sie ihn in seinem Leben einnimmt: „den höchsten“.

Er räumt „sentimentale Abwege“ ein, über die er kaum Details preisgibt, versichert jedoch, dass „die meisten“ der ihm zugeschriebenen „außerehelichen Beziehungen“ „völlig fiktiv“ seien.

Ohne Corinna Larsen zu erwähnen, versichert der Monarch, dass „eine besondere Beziehung“ „geschickt instrumentalisiert“ wurde, was „schwere Folgen für (seine) Regentschaft“ hatte.

Er spricht auch über seine Töchter, deren Besuche in Abu Dhabi etwas „Wertvolles“ in seinem Leben sind, das er als isoliert empfindet, und über seinen Enkel Felipe Juan Froilán de Marichalar, der eine „Freude“ ist, die seinen Alltag erhellt.

„Nie in meinem Leben habe ich so viel Autorität gezeigt”, versichert der Monarch in seinem Buch, in dem er sagt, dass er sich bewusst war, dass „die Geschichte Spaniens in diesem Moment auf dem Spiel stand”.

In Bezug auf diesen Aufstand, über den er noch immer „Fragen und Zweifel hinsichtlich des Ablaufs der Ereignisse und des Engagements einiger Beteiligter“ hat, schätzt der emeritierte König, dass von den elf Generalkapitanaten „die Hälfte die Rebellion unterstützte, es aber nicht wagte, ihm zu widersprechen“, weil er „ein konstitutioneller König, vor allem aber der Chef der Streitkräfte, sein ehemaliger Waffenbruder und von Franco ernannt worden war“.

„Er sprach mit Selbstsicherheit und Überzeugungskraft, weil er wusste, dass das Schicksal der Krone und des Landes auf dem Spiel stand“, betont er.

Eine Haltung, die er, wie er versichert, in allen Telefongesprächen beibehielt, die er während des Aufstands mit dem „Verräter“ Alfonso Armada führte.

„In dieser langen Nacht gab es nicht nur einen, sondern drei Putschversuche: den von Oberstleutnant Tejero und General Milans del Bosch, der bekannteste und sichtbarste; den von Armada, der auf persönlicher Ebene sehr schmerzhaft war; und den der Falangisten, die sich anschließen wollten, um zur Franco-Ordnung zurückzukehren“, erklärt er.

Juan Carlos I. sagt jedoch in „Reconciliación“, dass der „Kampf“ gegen die ETA „der härteste und schmerzhafteste“ seiner 39-jährigen Regentschaft war und dass der 11. März 2004, als die Dschihadisten Anschläge auf Züge in Madrid verübten, „der schlimmste und härteste Tag“ war, den er in diesen fast vier Jahrzehnten erlebt hat.

„Ich wusste, dass wir am Ende stärker sein würden als sie, dass wir diesen Kampf (gegen die ETA) gewinnen würden, der der härteste und schmerzhafteste meiner Regierungszeit war”, erklärt der Monarch, der die 854 Toten und 3.000 Verletzten, die durch das „Leidensweg” der Terrororganisation verursacht wurden, als „eine persönliche Wunde, die noch immer schwer zu heilen ist” empfindet.

Und über den dschihadistischen Terrorismus, der auch Spanien heimgesucht hat, sagt er: „Der 11. März 2004 wird für das Land und für mich ein Schlüsseltermin bleiben. Er quält mich noch immer. Es war ein nationales und persönliches Trauma, ein Albtraum, aus dem ich nicht unversehrt hervorgegangen bin.“

Die im Dezember 2024 fertiggestellten Memoiren von Juan Carlos I. appellieren an den Geist des Übergangs zur Demokratie, „der uns alle vereinte und fortbestehen soll“. Und er beendet „Versöhnung“ mit der Definition, dass er ein „Mann ist, der sich ganz seinem Land verschrieben hat“, wo er hofft, „mit Ehren begraben zu werden“.

„Spanien wird entscheiden, die Geschichte wird über uns urteilen“, schließt er.

Quelle: Agenturen